Предисловие с выражениями признательности .............5

Глава 1. В поисках Розеттского камня

Глава 2. Как мы работаем

Глава 3. Как возникают воспоминания

Глава 4. Метафоры памяти

Глава 5. Дыры в голове — дыры в памяти

Глава 6. Животные тоже помнят

Глава 7. Эволюция памяти

Глава 8. Молекулы памяти

Глава 9. Морские улитки и гиппокамп: идеальные объекты?

Глава 10. Никто кроме нас, цыплят

Глава 11. Порядок, хаос, порядок: критерии пятый

Глава 12. Интерлюдия: лабораторные исследования - это еще не все

Глава 13. Из чего состоят воспоминания

Литература

Глава 1 В поисках Розеттского камня

Память - самая долговечная из наших способностей. В старости мы помним события детства восьмидесятилетней, а то и большей давности. Случайно оброненное слово может воскресить для нас, казалось, давно забытые черты лица, имя, морской или горный пейзаж. Память определяет нашу индивидуальность и заставляет действовать тем или иным образом в большей мере, чем любая другая отдельно взятая особенность нашей личности. Вся наша жизнь есть не что иное, как путь из пережитого прошлого в неизвестное будущее, освещаемый лишь в то ускользающее мгновение, тот миг реально испытываемых ощущений, который мы называем «настоящим». Тем не менее настоящее - это продолжение прошлого, оно вырастает из прошлого и формируется им благодаря памяти. Именно память спасает прошлое от забвения, не дает ему стать таким же непостижимым, как будущее. Иными словами, память придает направленность ходу времени.

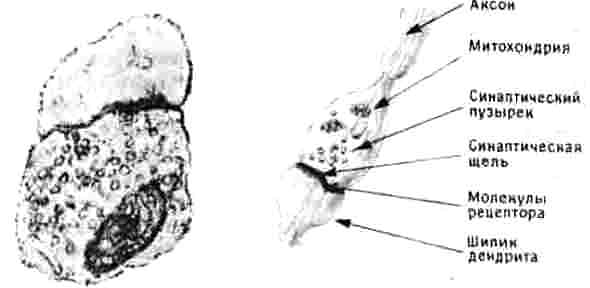

Для каждого из нас память уникальна. Можно потерять руку или ногу, перенести пластическую операцию или переменить пол, можно жить с пересаженной почкой и все же, пока не откажет память, оставаться тем же для самого себя. Память позволяет нам осознавать и собственную индивидуальность, и личности других людей. Лишившись памяти, человек утрачивает свое «я», перестает существовать. Вот почему так бесконечно интересны и пугающи клинические случаи потери памяти. Это хорошо поняли адепты крионики - родившейся в Калифорнии фантастической идеи быстрого замораживания умерших до того времени, когда успехи медицины позволят воскресить их. Сторонники этой идеи считают возможным создание компьютерной системы для хранения памяти умерших, которую потом будто бы можно каким-то образом ввести возвращенному к жизни человеку. Но человеческая память не воплощена в компьютере. Она закодирована в десяти миллиардах нервных клеток, образующих наш мозг, и в десяти триллионах связей между этими клетками. Следы памяти - это живые процессы, которые трансформируются и наполняются новым содержанием всякий раз, когда мы их оживляем.

Многие жалуются на плохую память, на то, что забывают имена, лица, важные договоренности. Но ведь объем и продолжительность запоминания поистине удивительны. Представьте, что вы в течение нескольких секунд сидите и смотрите на фотографию; потом на другую, потом еще на одну... Представьте теперь, что спустя неделю я снова показываю вам те же фотографии, сопровождая каждую демонстрацией другой, совсем новой, и прошу вас сказать, какую из них вы видели раньше. Сколько, по вашему мнению, вы сможете узнать фотографий, прежде чем истощится ваша память или вы начнете путаться? Мои коллеги по лаборатории в ответ на этот вопрос называли цифры от двадцати до пятидесяти. А в условиях эксперимента большинство людей правильно узнавали не менее десяти тысяч различных фотографий, не обнаруживая признаков исчерпания возможностей памяти.

Неужто мы и вправду ничего не забываем? Не закодировано ли в мозгу каким-то образом все наше прошлое, как утверждают представители некоторых школ психоанализа? И не существует ли ключ к этому коду, с помощью которого мельчайшие события прошлого могут стать столь же четкими, как настоящее в каждый данный момент нашей жизни? Или, быть может, забывание имеет определенную функцию, и мы отмечаем и запоминаем только то, что кажется нам важным для выживания в будущем? В таком случае чересчур хорошая память была бы помехой, а не благом в повседневной жизни, и длительные поиски способов и химических средств для улучшения памяти, уходящие корнями в античное время, стали бы по меньшей мере химерой.

Наконец, самый важный вопрос: как мы запоминаем? Каким образом мельчайшие подробности повседневного существования, пережитые в детстве радости и унижения, прозаические детали вчерашнего ужина или случайный набор цифр на номере промелькнувшего автомобиля остаются запечатленными в смеси молекул, ионов, белков и липидов, из которых состоят десять миллиардов клеток нашего мозга? Такое количество клеток трудно даже вообразить. Но представьте себе, что число нейронов в мозгу любого человека втрое больше числа живущих на Земле людей, а если подсчитывать связи между этими нейронами со скоростью одна связь в секунду, то потребуется от трех до тридцати миллионов лет, чтобы завершить подсчет. Этого вполне достаточно, чтобы хранить воспоминания о всей прошедшей жизни...

Однако есть еще одна проблема. На протяжении нашей жизни каждая молекула тела многократно заменяется, клетки отмирают и тоже заменяются новыми, связи между ними устанавливаются и рвутся тысячи, а возможно, и миллионы раз. Тем не менее в ходе этого всеобъемлющего процесса, который и составляет существо биологической жизни, память сохраняется. Любая компьютерная память перестанет существовать, если все детали машины подвергнутся такой же замене. Память, связанная со структурами мозга и происходящими в них процессами, сохраняется так же, как сохраняются формы тела, несмотря на непрерывный круговорот его молекулярных компонентов.

Именно этот главный парадокс является доминантой поразительного прогресса в нейронауке (науке о мозге и нервной системе), который наметился в 1990-е годы; в США этот период окрестили «десятилетием мозга». В моих мыслях и экспериментальной работе он доминирует много дольше, с тех пор как почти тридцать лет назад я впервые почувствовал себя вправе называться исследователем-нейробиологом. Говоря о памяти в повседневной жизни, мы подразумеваем свойство нашего ума, наших ощущений, мыслей и эмоций. Но в этой книге речь пойдет преимущественно не о нашем сознании, а о мозге. Ученые-нейробиологи убеждены, что научные методы позволяют исследовать не только работу ума во всех ее многообразных проявлениях, но и описывать ее, исходя из свойств и строения мозга, а также происходящих в нем процессов.

Найдутся люди, которые сочтут это заявление либо кощунственным, либо абсурдным. Они станут утверждать, что сознание нельзя познать научными методами, по крайней мере методами биологии, потому что оно в принципе недоступно для материалистического исследования или потому, что имеющиеся в нашем распоряжении методы, хотя они и применимы для изучения поведения и мозга животных, не годятся, когда речь идет о таких сложных явлениях, как человеческие мысли, речь или общественные отношения. Не исключено, что мы просто-напросто неверно ставим вопрос: пытаться понять память и разум путем изучения мозга - это все равно, что понять, как работают компьютер и его программы, анализируя химический состав аппарата и дисков. Однако, когда я, несколько формализуя, говорю о «научных методах», то я, разумеется, не имею в виду «методы физики XIX века», словно существует лишь одна наука, словно все науки, от химии до психологии и экономики, стремились соответствовать такому несколько старомодному представлению о физике, которое активно пропагандировалось традиционной философией науки, а фактически и всей системой образования.

Говоря о науке и ее методах, я имею в виду нечто гораздо более широкое: приверженность унитарному, материалистическому взгляду на мир, убежденность в познаваемости мира методами рационального поиска и эксперимента. Что означает такое определение науки на практике и почему я верю, что оно приложимо к исследованию памяти, станет ясно, если мне удастся достигнуть цели, которую я ставлю перед собой в этой книге.

В качестве ученого-нейробиолога я вижу свою задачу в том, чтобы облечь это мое кредо в плоть и кровь. Повторяю, что работу ума следует описывать, исходя из свойств, строения и функций мозга; такое описание помогает понять ряд фундаментальных вопросов, которыми каждый из нас, людей, задается в связи с собственным существованием: что мы из себя представляем и почему мы именно таковы? Заметьте, я не говорю, что работу ума «следует объяснять...» и т. д. Выражение «объяснять» подразумевало бы, что, будь я в состоянии точно описать молекулярные и клеточные компоненты мозга, сложное организующее взаимодействие между ними, их создание в ходе эволюции и онтогенеза, я дал бы исчерпывающую характеристику разума или сознания и тем самым лишил бы эти слова всякого значения, свел бы все к простой совокупности происходящих в мозгу процессов. Между тем я имею в виду совершенно иное: описывать разум, исходя из свойств и строения мозга, - это совсем не то, что объяснять этот феномен. Я не собираюсь, как некоторые психологи в начале нынешнего века и отдельные социобиологи сегодня, совсем отказываться от языка психологии при поиске ответов на вопросы о том, что мы из себя представляем, почему поступаем так, а не иначе, почему я пишу, а вы читаете эти фразы. Позвольте мне здесь прибегнуть к аналогии.

Войдите в Британский музей в Лондоне через его массивный, в неоклассическом стиле вход, поверните налево, минуйте помещение магазина и постарайтесь пробиться через толпу туристов, заполняющих Египетскую и Ассирийскую галереи. Кучка японцев склонилась над плитой из черного камня, установленной под небольшим углом к поверхности пола. Если вам удастся протиснуться между этими любопытными с их миниатюрными видеокамерами, вы увидите, что плоская поверхность камня разделена на три части, каждая из которых покрыта белыми значками. Значки в верхней трети плиты - это древние египетские иероглифы, средняя часть занята скорописью - демотическим египетским письмом; если вы получили «серьезное классическое образование» или проводили отпуск в Греции, вы сразу узнаете в нижней трети плиты греческий текст. Перед вами Розеттский камень с текстом постановления, принятого общим советом египетских жрецов, который в 196 г. до нашей эры собирался в Мемфисе, на Ниле, по случаю первой годовщины коронации царя Птолемея. Камень был «открыт» (как говорят европейцы о ранее неизвестных им вещах безотносительно к тому, что может знать о них местное население) в 1799 г. лейтенантом инженерных войск наполеоновского экспедиционного корпуса в Египте. После поражения французов он стал трофеем англичан и был привезен в Лондон, где торжественно водворен среди множества других древностей, которые послужили Британии для ее собственного возвеличивания на протяжении целого века имперского владычества.

Однако значение Розеттского камня совсем не в том, что он служит символом взлетов и падения империй (греческая надпись на камне показывает, что время его создания совпало с началом утраты Египтом былого могущества и усилением роли европейцев). Главное то, что все три надписи представляют один и тот же текст, который ученые XIX века смогли прочитать по-гречески, и это позволило приступить к расшифровке до той поры непостижимых иероглифов письменного языка древних египтян. Параллельные переводы на Розеттском камне дали ключ к пониманию «кода», и я вижу в этом аналогию решения той задачи, которую нам предстоит выполнить, чтобы понять взаимосвязь между сознанием и мозгом.

Пытаясь постигнуть мир, который мы населяем, и воздействовать на него, мы используем несколько «языков». Говоря о собственном психическом опыте, мы выражаем личное, субъективное мнение. Классическая задача науки во все времена состояла в устранении этого личностного, субъективного свойства языка и замене его объективными, имеющими общую значимость суждениями. Однако этого легче достигнуть, имея дело с физическими или химическими явлениями, нежели с категориями биологии и психики. Говоря о психическом, душевном опыте, описывая собственные поступки и поступки других людей, причины, по которым мы так поступаем, и чувства, которые при этом испытываем, мы располагаем по меньшей мере двумя альтернативными языками, каждый из которых претендует на объективность. Я говорю о «языке мозга» и «языке сознания». Язык мозга имеет множество диалектов, на которых говорят биологи разных специальностей - физиологи, биохимики, анатомы; здесь нет сомнений в объективности. А язык сознания может быть (и обычно бывает) субъективным, это язык, которым пользуются для повседневного общения, или же язык поэтов и романистов. Однако в устах психолога он тоже претендует на объективность. Одна из задач, стоящих перед новым поколением нейробиологов, родившихся в 60-е годы, формировавшихся в 80-е и достигших зрелости на пороге славных своими научными успехами 90-х годов, состоит в том, чтобы научиться переводить с одного объективного языка (будь то язык мозга или сознания) на другой и обратно. Чтобы облегчить такой перевод, нужен Розеттский камень - некая надпись, которую можно параллельно прочитать на обоих языках, чтобы уяснить себе соответствия между ними. Познание правил перевода не означает сведения одного языка к другому. Греческий язык нельзя заменить египетским, сознание - мозгом. Есть два совершенно разных, но равноправных языка для описания одних и тех же унитарных явлений материального мира. История развития каждого из них в прошлом веке различна, они становились то соперниками, то союзниками. Однако перспективы их объединения, залечивания застарелых разрывов и познания правил перевода никогда не выглядели столь блестящими, как теперь. По причинам, которые, я надеюсь, станут ясны из этой книги, изучение памяти дает нам наилучший шанс узнать эти правила. Иными словами, память станет Розеттским камнем для изучения мозга.

Не слишком ли самонадеянно такое заявление? Память с древнейших времен интригует философов. Каждая культура выдвигала для нее собственную аналогию. У греков это были записи на восковых дощечках, в средние века такой аналогией служили сложные гидравлические системы из труб и клапанов. В XVII веке, в эпоху зарождения современной западной науки, подходящими аналогами казались устройства с рычажками и шестеренками, в XIX веке их место заняли электрические схемы, а во второй половине XX века на смену им пришел компьютер. Я утверждаю, что ни одна из этих аналогий не дает истинного представления о богатстве человеческой памяти, понять которую можно, только зная биологию самого мозга, динамику структурных, химических и электрических взаимодействий между его молекулами и клетками, хотя память и несводима «просто» к этим взаимодействиям.

Некоторым из самых шумливых критиков современной науки этого всего будет мало. Память - это не только (и даже не в основном, как кое-кто считает) предмет науки о мозге и поведении. Для того чтобы сделать перевод, я устраняю субъективный элемент нажатием на клавишу компьютера и предлагаю взамен просто-напросто объективный язык психологии. Однако для каждого из нас собственная память глубоко субъективна. Каждый день я занят в лаборатории изучением биологии памяти в экспериментах на цыплятах, а вечерами отправляюсь домой, в мир, насыщенный моими личными воспоминаниями. Как связаны между собой эти две половины моей жизни? Чтобы устранить разлад между объективным и субъективным в собственной жизни, мало, разумеется, просто осуществить перевод с одного объективного языка на другой, равно объективный. Для этого надо преодолеть гораздо более глубокий раскол, который существует в культуре индустриализованного западного общества и воспринимается иногда как следствие усиления власти науки и ее декларируемой объективности. Можно ли жить в мире с самим собой, если сознаешь, что самые глубокие, сокровенные чувства любви к ближнему, благоговения перед необъятностью Вселенной, в которой проходит твоя жизнь, существуют в голове как системы связей или потоки электрических сигналов между нервными клетками, как процессы синтеза одних белков и распада других? Мне кажется, что нам следует научиться интегрировать эти разрозненные знания и представления, чтобы реализовать тот потенциал, который заложен в самой человеческой природе, в нашем высокоразвитом мозге и столь же высокоорганизованном обществе.

Мне приходится признать, что нейронаука развивается в узких рамках, что до сих пор она в значительной части отдана другой половине нашей фрагментированной культуры, где обитают поэты и романисты, которые пытаются изучать субъективные аспекты памяти. Воспоминания играют важную роль и в древних балладах, и в современных романах, особенно романах XX века, от произведений Джеймса Джойса и Марселя Пруста до новых вещей Маргарет Атвуд, Дж. Бэлларда, Тони Моррисона, Салмана Рушди и Алисы Уокер; их главная тема - личная память, непрерывный анализ прошлого опыта, погружение в пережитое и возвращение к реальности. Можно ли как-то связать этот богатейший материал о работе нашей памяти с деталями поведения цыплят, за которыми я наблюдаю, и результатами химического анализа их мозга? Или мы навечно обречены жить в разделенньхх мирах объективности и субъективности, не имея возможности перевести язык одного из них на язык другого?

Предлагая всего лишь устанавливать соответствия между языками мозга и сознания, биологии и психологии, я игнорировал тот факт, что человек - это не изолированная монада, заключенная в собственной голове, а в высшей степени общественное существо, непрерывно взаимодействующее с внешним миром вещей и других людей. Человек, его разум и мозг не закрытая, а открытая система. Чтобы познать себя, нужно признать эту открытость и то, что науки, объясняющие ее последствия, - это уже не психология или нейробиология индивидуума, а науки о коллективе индивидуумов, образующих человеческое общество. К числу таких наук, занимающихся коллективами, относятся экология и этология, социология и экономика, и их нельзя свести к наукам об индивидуумах (несмотря на претенциозные устремления отдельных социобиологов и нейробиологов).

Эти науки о коллективах рассматривают индивидуальную память как продукт эволюции и истории. Хотя эта книга посвящена главным образом индивидуальной памяти и ее биологическим основам, при ее создании я постоянно сталкивался с таким явлением, как коллективная память, и вы почувствуете отголоски этого в подтексте отдельных глав. В обществе, запутавшемся в собственных культурных артефактах, с историей, которая не вмещается в индивидуальный опыт или память, но сохраняется в текстах и изображениях, память прорывает границы индивидуального, личного и становится коллективной. Некогда память существовала лишь в пределах жизни животного или человека и возникала заново с зарождением и развитием новой жизни. Ныне технический прогресс обеспечивает каждому члену общества память, которой никто никогда не был наделен лично. Назовите мне человека моего поколения, в чьей памяти не запечатлелась бы картина сдвигаемой бульдозером груды тел, обнаруженных в нацистском лагере смерти в 1945 году, или охваченная пламенем напалма девочка, бегущая с пронзительным криком по дороге из вьетнамской деревни. Я пишу эти слова, а древняя племенная память, зародившаяся в давно исчезнувших поколениях, вовлекает целые области восточной и южной Европы в ожесточенный смертельный конфликт. Ни в одной книге, посвященной вопросам памяти, нельзя оставаться всецело в области индивидуального или же коллективного, не пересекая разделяющую их границу, как нельзя избежать проблемы разделения на субъективное и объективное.

У этой книги есть еще одна цель, которая прослеживается в каждой главе. Смысл любого эксперимента, который мы проводим в лаборатории, связан с культурными и идеологическими постулатами окружающего нас мира; точно так же существование лаборатории невозможно без технической поддержки в форме поставок оборудования и реактивов, электроснабжения и денежных средств, о которых обычно не вспоминают, рассуждая о науке. Чтобы мы ни делали в лаборатории, это никогда не выливается в простое созерцание природы: результаты нашей работы сами по себе генерируют новые методические подходы, так же как и новые концепции. Лаборатории стали источниками идеологической и технологической продукции для современного общества. Однако при раздробленности культуры этого общества и в результате этой раздробленности все, что происходит в лабораториях, представляется непонятным и таинственным. Средства массовой информации, особенно телевидение и кинематограф, подают «науку» в образе двуликого Януса. С одной стороны, восторг перед непостижимыми, ошеломляющими «достижениями», которые обещают то одно, то другое еще более поразительное техническое или медицинское чудо, будь то компьютер величиной со спичечный коробок или сильнодействующее средство, восстанавливающее память в преклонном возрасте. С другой стороны, полоумные ученые, современные Франкенштейны, угрожающие разрушить мир по оплошности, из-за самонадеянности или патологического стремления к власти. Как правило, ученые не делают ничего, чтобы развеять такие представления. Мы любуемся своей облаченной в белые халаты экспертократической объективностью, призванной внести определенность в этот неопределенный мир. Мы торжественно повествуем о своих деяниях, все дальше отодвигающих границу невежества и мрака, как о неотвратимом поступательном движении, хотя современные историки отрицают его, разоблачая его виговскую сущность. В целом средства массовой информации верят нам. Журналисты, популяризирующие науку, совершенно беспристрастно направляют на нее зеркало, получая отражение, которое лишь временами искажается публикациями любопытных репортеров, собирающих закулисные истории о взаимных обманах и спорах по поводу приоритета. Узнавая о таких обвинениях, «научное сообщество» старается сомкнуть ряды; отыскав и искоренив гнильцу, остальная компания надеется сохранить добродетель.

В результате за пределами заколдованного круга, в котором заключено «научное сообщество», истинная жизнь лабораторий остается неизвестной. Не будучи профессионалами, мы все же имеем достаточное представление о том, чем в рабочее время занимаются многие из наших сограждан - рабочие и клерки, домработницы, медики, учителя, даже художники, писатели и политические деятели. Но чем заняты мы, ученые? Что это такое: планировать и проводить эксперимент, делать выводы, добывать деньги для таких экспериментов или писать статьи, чтобы убеждать наших пэров от науки, что все наши сообщения о сделанных будто бы открытиях - правда или хотя бы на какое-то время останется правдой, поскольку это все, на что мы сейчас можем претендовать?

На протяжении двух последних десятилетий философы, социологи и даже антропологи пытаются снять с естественных наук налет таинственности, ограничить наши претензии на объективность, подвергнуть критическому анализу нашу аргументацию, наши утверждения, что нам доступно истинное знание природы. Философы ставят под сомнение нашу способность узнавать кое-что о материальном мире, и реализму приходится отступить. Социологи обнажают культурную и идеологическую обусловленность предвзятых мнений, с которыми мы нередко подходим к интерпретации показаний наших приборов; они обращают внимание на место науки в обществе: наука не стоит над ним, но исторически возникла из деятельности человека в рамках капитализма западного типа. Изучение экзотических племен уже не вызывает былого энтузиазма у антропологов, и они предпочитают сидеть в своих лабораториях и записывать разговоры, которые мы ведем, воюя с непокорными инструментами и еще более упрямыми фактами [1].

Неустанная критика экспериментальной науки представителями теоретических дисциплин в основном обошла активно работающих ученых. Еще сохранилось и широко бытует в обществе деление наук на естественные и гуманитарные - то, что Ч.П. Сноу в 50-х годах охарактеризовал как разобщенность двух культур. Естественники по-прежнему уверены, что это их Сноу назвал однажды «мужчинами (sic, и по большей части действительно так!) с будущим в костях». По этой причине большинство из них не достигает истоков враждебного отношения публики к представителям естественных наук, которых считают способными одарить своих сограждан (и не только мужчин, но и женщин, и детей) радиоактивностью, а не будущим. Мы можем не понимать, но, несомненно, ощущаем тот гнев, что приводит защитников прав животных к дверям лабораторий и побуждает охранителей окружающей среды отвергать наш оптимизм и наши заверения о возможности управлять физической и биологической природой и контролировать ее. Мы можем ощущать свое превосходство над теми, кто астрологию и карты предпочитает астрономии и статистике, однако к этому ощущению примешана тревога.

Итак, я пишу эту книгу в критический момент. Проще всего было бы игнорировать философские и социальные вопросы и приступить прямо к делу. Смотрите, сказал бы я, заканчивается XX век, идет «десятилетие мозга» - самое время работать в нейробиологии; у нас есть средства для изучения происходящих в мозгу процессов на разных уровнях мозга. Отбросим концептуальные расхождения - наивный молекулярный редукционизм биохимиков, скучный бихевиоризм психологов, и нам будет ясно видна цель. Память может стать для нас Розеттским камнем, который поможет получить нужное знание. А с новым знанием придут и технические достижения, которые могут изменить качество жизни от колыбели до могилы, по крайней мере для тех из нас, кто живет в относительно благополучных развитых странах.

Но мне хочется большего. Хочется рассказать вам, что значит быть ученым-нейробиологом, планировать эксперименты, проводить обучение животных, исследовать их биологию, строить (и отвергать) теории, популяризировать мою и близкие к ней науки. Я пишу эту книгу не как наблюдатель со стороны. Она не будет ни учебником, ни обзором достижений. В ней я хочу поделиться волнениями и переживаниями, которые сопутствовали моей более чем двадцатилетней работе в лаборатории. Одновременно я рассчитываю хотя бы немного сгладить противоречие в собственной жизни, связанное с тем, что в лаборатории я выступаю по возможности в роли объективного наблюдателя, а за ее стенами становлюсь субъективным, как любой другой человек. Я настаиваю, что устранение такого внутреннего разлада необходимо, чтобы вырваться за рамки нашей фрагментированной культуры и прийти к новому синтезу, который позволит преодолеть и жесткий редукционизм науки, безразличной к человеческим ценностям, и субъективизм, для которого истина - не более чем одна из многочисленных выдумок. Такой синтез и есть тот реальный рационализм, к которому следует стремиться как в лаборатории, так и вне ее. Разумеется, я не закрываю глаза на социальное и философское окружение, в котором проходит моя работа, на кипящие вокруг споры и претензии спорящих на истинное знание. Будучи в последние десятилетия одним из радикальных критиков редукционистской науки, я и сам участвовал в таких дискуссиях. Лучшую часть жизни я прожил рядом с феминисткой - социологом науки, чей критический анализ ее природы в западном капиталистическом обществе, где ею занимаются главным образом мужчины и белые, обещает обнажить слабые стороны любой некритичной защиты, не желающей признать ограниченность такой науки [2].

Не зная жизни лабораторий, непосвященные имеют очень мало возможностей судить об устремлениях ученых и влиять на их деятельность. «Знание - это власть», - писал на заре современной научной эры Фрэнсис Бэкон, гениальный провидец, философ и политик. Демократия есть форма контроля власти. Я считаю себя в достаточной мере политическим продуктом шестидесятых годов, чтобы продолжать верить в необходимость демократизации знания; без этого и власть не может быть демократичной, а само существование человечества находится под угрозой. Однако знание нельзя демократизировать, пока культура разделена, а научные лаборатории остаются таким же закрытым миром, как результаты их изысканий - закрытой книгой. Поможет ли моя книга открыть этот мир?

Таковы цели, воодушевлявшие меня при написании всех последующих страниц. Но достигаю я их окольными путями. Во второй главе я просто приглашаю вас провести день в лаборатории и вместе со мной проделать все рутинные операции обучения цыплят, приготовления срезов мозга и определения их биохимических компонентов в микрограммовых количествах, а потом попытаться извлечь полезную информацию из графиков, построенных на основании полученных данных. Я описываю эксперимент, который начал, когда приступил к созданию этой книги в 1990 году. Однако место его в общем плане моих работ и теоретических построений станет очевидным лишь в последующих главах, так как для понимания смысла эксперимента вам необходимо иметь представление и обо мне как исследователе памяти, и о нынешнем состоянии этой области науки. Поэтому в главе 3 я говорю о своих собственных, субъективных воспоминаниях, о своем становлении как нейробиолога. Дальше уместно будет рассмотреть теории памяти, начиная с увлечений аналогиями - от древнегреческого и древнеримского театра до современных компьютеров. Тогда станет понятно, почему мозг не ЭВМ и почему компьютерная память - это лишь жалкая пародия на память человеческого мозга. Так что же можно узнать, изучая память человека, особенно ее расстройства, вызванные болезнью или несчастным случаем? (Последний подход нейропсихологи называют «выведением функции из дисфункции».) Некоторые из полученных результатов, включая удивительные проявления сильных и слабых сторон нашей памяти, будут обсуждаться в главе 5; там мы увидим, что нам нужно объяснить, чтобы создать адекватную биологическую теорию памяти.

В главах б и 7 я приступаю к выполнению этой задачи, причем отправной точкой будет служить уже память не человека, а животных. Но можно ли говорить о таких сугубо человеческих способностях, как обучение и вспоминание, применительно к животным? На каком этапе эволюции нервной системы и мозга появляется что-то похожее на память? Я покажу, что изучение мозга и памяти животных подводит нас к теории, основанной на свойствах и функциях отдельных нервных клеток и их изменениях в результате индивидуального опыта.

Глава 8 знакомит с современными исследованиями памяти: здесь мы рассмотрим странную идею, получившую распространение в 60-х годах, когда экстравагантные эксперименты и еще более экстравагантные теории на какое-то время заставили многих поверить в существование особых «молекул памяти» - их якобы можно передавать, вместе с заключенными в них «воспоминаниями», от одного животного другому, даже представителю иного вида. Причины, по которым эта ошибка завладела умами, и непродуманные эксперименты, из которых она проистекала, составляют поучительный (и отрезвляющий) эпизод, который плохо согласуется с традиционным виговским представлением о научном прогрессе, но позволяет извлечь важные уроки. Глава 9 переносит нас в 90-е годы с их спорами о современных исследованиях памяти и поисками идеального объекта для ее изучения. Таким объектом некоторые американские ученые считают морскую улитку аплизию, а европейские - небольшой участок мозга млекопитающих, получивший название гиппокампа за сходство с изящной рыбкой Hippocampus (морской конек). Наконец, в главах 10 и 11 я возвращаюсь к цыплятам, которых избрал для своих экспериментов; там я расскажу, как в последние десять лет мне удалось выявить ряд молекулярных, электрических и морфологических процессов, связанных с научением и памятью. Тогда будет понятно, какое отношение имеет описанный в главе 2 эксперимент к тому, что в конце главы 11 станет уже похожим на теорию научения.

В этих последних главах я не касаюсь больше проблематичных - социальных и политических аспектов науки, даже моего собственного субъективного мира за стенами лаборатории, ради сохранения целостного научного изложения. В главе 12 повествование снова переводится в иную плоскость и приведенные факты рассматриваются глазами социологов и творцов научной политики, которые понимают, что одних лабораторных исследований недостаточно. Удалось ли мне выполнить главную задачу этой книги - задачу синтеза разнородных элементов? Во всяком случае, в главе 13 я попытался сделать все, что мог, для достижения этой цели.

Почти каждый день, смотря по обстоятельствам, я прихожу около 9 часов, оставляю пальто и портфель в кабинете, надеваю белый халат и направляюсь в лабораторию. Белый халат - это очень важно, он имеет символический смысл. Во-первых, облачение в него означает, что сегодня проводится эксперимент, и я буду работать, не отвлекаясь на заседания и организационные дела. Во-вторых, белый халат отделяет меня от остального, ненаучного мира, отличает от тех, кто не носит халатов. Я погружаюсь в ауру «ученых занятий», готовлюсь к таинству, почти священнодействию. Но лабораторные халаты не одинаковы: здесь существует иерархия, в которой к их прямому назначению (предохранять обычную одежду от загрязнения химическими и биологическими материалами) добавляется символическая нагрузка. Не нужно долго быть в лаборатории, чтобы заметить это. Прежде всего, халаты бывают разного цвета. Если ваша работа связана с техническим обслуживанием, вы чаще всего носите синий халат, а если работаете подносчиком - то коричневый. Нет никаких особых причин, по которым исследователь не мог бы носить халат синего или коричневого цвета, но цвет защитной одежды, подобно различиям военной формы, без слов указывает на ранг ее обладателя. Работая лаборантом, вы тоже будете носить белый халат, но его покрой будет несколько иным, чем у научного сотрудника, и застегиваться он будет по-другому; кроме того, вам, скорее всего, придется следить, чтобы он был правильно завязан спереди. В отличие от этого мы, исследователи, одеваемся более свободно, халат может развеваться у нас, когда мы бежим по коридору из кабинета в лабораторию. Правда, эта традиция постепенно отмирает, по мере того как биологи все реже работают с химическими реактивами и живыми существами и чаще с компьютерами, рассматривая сложные многоцветные изображения на экранах анализирующих мониторов.

Но иерархия халатов на этом не кончается. Студенты-выпускники не надевают лабораторных халатов (даже когда их выдают бесплатно), если не заняты, например, работой с радиоактивными материалами, что требует соблюдения очень строгих санитарных правил, или не проводят мелких операций на животных. Не прикрывая свои джинсы и рубашки без галстука халатом, их владелец как бы заявляет: моя одежда слишком бедна, чтобы бояться испачкать ее, и вообще, я не желаю, чтобы меня стесняли правилами. На другом уровне иерархии порядки снова меняются: чем выше положение технического работника, тем реже он носит халат. Смысл этого таков: я перешел от лабораторных дел к административным, работаю не руками, а головой.

Иначе обстоит дело со старшим научным персоналом. Многие из тех, кто годами не заходит в лабораторию, каждое утро облачаются в белоснежный халат и весь день проводят в нем за письменным столом, снимая лишь на время обеденного перерыва да уходя домой, в 17.30. Даже на заседание комиссии или совета они приходят в халате. И здесь смысл очевиден: мне бы очень хотелось, друзья мои, присоединиться к вам и взяться за эксперименты, но сейчас я слишком занят - вожусь с бумагами, достаю деньги, спешу на заседание; однако я не совсем оторвался от науки и могу еще принести пользу как ученый, а не только как администратор.

Сегодня я прежде всего направляюсь в виварий, где по правилам гигиены переодеваюсь в другой халат, но отнюдь не белоснежный - об этом позаботились цыплята, с которыми я работал вчера. После сегодняшнего пребывания здесь он не станет чище, и я буду выглядеть как на первой картинке в рекламе стирального порошка. Попасть в виварий в наши дни становится так же трудно, как на военно-воздушную базу США. С тех пор как несколько лет назад защитники прав животных стали взрывать вавирии и «освобождать» экспериментальных животных, в большинстве лабораторий ужесточили меры безопасности в интересах как животных, так и обслуживающего персонала. Над тяжелой дверью нависает телевизионный монитор, и прежде чем она откроется, я должен вставить в замок пластмассовую карточку с моим личным кодом - только тогда я попаду в тамбур и окажусь перед второй дверью, ведущей в основное помещение.

Сейчас я напеваю, входя в виварий, хотя со мной это случается не часто; сразу скажу, что слуха у меня никакого, и мое пение, как говорят, доставляет мало удовольствия. Но меня всегда бодрит сама мысль работать в лаборатории, вместо того чтобы просиживать в кабинете. Сначала я что-то мурлычу себе под нос, но вот уже напеваю обрывки то одной, то другой песни, с моих губ срываются слова, накопившиеся в уголках моей памяти, словно невыброшенный мусор. Я радуюсь, поймав себя на том, что запел. Я знаю, в чем дело. Сегодня день экспериментов - это не то, что перебирать бумаги.

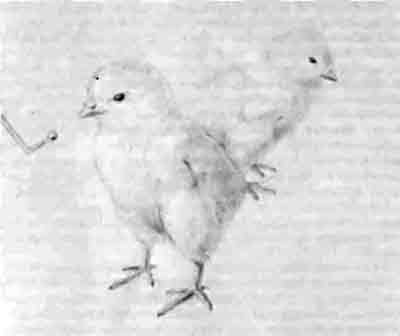

Вот главный коридор, освещенный люминесцентными лампами, вот двери в помещения с кроликами, крысами, мышами и, наконец, в мой блок с цыплятами. В одной комнате - большие инкубаторы, словно массивные домовые печи, с решетками для яиц, которые выдерживают здесь 18 суток, тщательно контролируя температуру и влажность и слегка поворачивая яйца. За пару дней до вылупления цыплят служители вивария, Стив или Дон, переносят партии яиц штук по пятьдесят в другую комнату и помещают в брудер - низкостенный ящик с прозрачной пластмассовой крышкой, в котором поддерживается нужная температура, а освещение автоматически переключается таким образом, чтобы имитировать естественное чередование дня и ночи. Здесь цыплята пробивают скорлупу и появляются на белый свет мокрые, липкие и усталые. Когда на следующее утро я забираю их из брудера, они уже подсохли и попискивают - желтые пятидесятиграммовые комочки пуха, словно сошедшие с пасхальной открытки, как будто не живые существа, а детские игрушки, которыми нельзя не залюбоваться. Но пройдет несколько дней, и исчезнет желтый пушок, начнут появляться белые перышки. Спустя три недели цыплята превратятся в задиристых петушков или в курочек, а через двенадцать недель так прибавят в весе, что, будь они выращены на ферме или птицефабрике, то лежать бы им ощипанными на полке супермаркета и ожидать своего места в духовке. Ибо это цыплята-бройлеры; мы покупаем ничтожное количество яиц из сотен тысяч, еженедельно поставляемых коммерческим птицеводством. Конечно, куры - продукт массового производства, но все же это живые существа, а не машины, и меня прежде всего интересует их биология.

Для сегодняшнего эксперимента мне нужно шестнадцать птиц, но на всякий случай я отбираю побольше. На дно пластмассового ящика я бросаю немного опилок, чтобы цыплята не скребли его, открываю крышку брудера, отсчитываю двадцать четыре птенца и отношу их в соседнюю комнату, где и начнется эксперимент. Это небольшая теплая комнатка площадью около трех квадратных метров. У одной ее стены подставка и раковина, а по двум другим стенам идут полки и на каждой - по нескольку маленьких алюминиевых клеток величиной примерно 20х25 см каждая при высоте 20 см. Над каждой клеткой - 25-ваттная красная лампочка. При погашенном верхнем свете и зажженных красных лампочках комната выглядит необыкновенно уютной. В каждую клетку я сажаю двух цыплят, но сначала на спину одного из них фетровой кисточкой наношу метку, чтобы потом отличить его от другого. Затем разбрасываю по полу клеток немного корма. Он практически не нужен однодневным цыплятам, поскольку в их желточных мешках еще достаточно резервных питательных веществ, которых хватит и на следующий день, но они учатся клевать и им нравится играть,с крошками.

Я держу птенцов парами, так как они очень компанейские существа; рассаженные поодиночке, они скучают и начинают пищать, что служит у них выражением дискомфорта. Цыплята пищат, когда остаются в одиночестве, когда им холодно или когда неожиданно выключают свет. Иногда сразу все находящиеся в помещении птицы поднимают крик, возбуждая друг друга, пока шум не становится оглушительным, как в младшем классе, когда нет учителя. Но стоит громко шикнуть, и они замолкают и успокаиваются, хотя бы на несколько минут. Говорят, того же можно добиться, включив магнитофон с записью кудахтанья курицы. Если же цыплята чувствуют себя хорошо, они лишь слабо чирикают («щебечут»). В некоторых опытах по поведению подсчитывают частоту попискивания и щебетанья цыплят, чтобы оценить их состояние. Если нужно, я определяю пол птенцов. Мы все думали, что без специальной подготовки это очень трудно, пока не узнали, что отличать однодневных петушков от курочек можно по перьям крыла. Самки развиты несколько лучше самцов и имеют двойной ряд перьевых зачатков вместо одиночного у самцов. Однако ни в одном эксперименте из тех, что я проводил, у цыплят не обнаружилось существенньис половых различий, поэтому этот вопрос меня особенно не беспокоит.

Теперь, когда птенцы подготовлены к эксперименту, я оставляю их примерно на час, чтобы они привыкли к новой обстановке («адаптировались»). В это время я ненадолго снимаю халат, проглатываю чашку кофе, просматриваю почту, разговариваю в кабинете с Хитером и уточняю биохимические детали сегодняшнего эксперимента с Резой. Где-то около 10.15 я возвращаюсь к цыплятам и начинаю их обучение.

Я еще раньше разграфил чистую страницу лабораторного журнала - книги для записей формата А4 в твердой обложке. На краю страницы сверху вниз проставлены номера каждой из двенадцати клеток и значки, обозначающие меченого и немеченого цыпленка. Против номера клетки указано, что и когда я должен делать. Наверху страницы - дата и название эксперимента, например «Изучение двойной волны включения фукозы; повторить опыт на странице 34».

Такой журнал - один из немногих оставшихся в современной лаборатории предметов, сохраняющих тот же облик, что и сто лет назад. Зайдите в Музей науки, и вы увидите множество таких журналов: страница за страницей заполнены в них непонятными знаками, отрывочными записями, наскоро сделанными расчетами, вклеены листки с заметками другим почерком... Словом, здесь сырые материалы наблюдений, помогающие создать порядок из хаоса окружающего мира, который мы изучаем. Во многом эти журналы столь же красноречивы и поучительны, как альбомы для эскизов художников или рукописи писателей. Единственное различие между музейными экспонатами и современными лабораторными журналами - то, что прежние были в четвертушку листа или около того, а нынешние приведены к формату А4 согласно европейскому стандарту, и записи в них обычно ведутся «пентелом», а не «паркером». Однако сохраняется утешительная преемственность, знакомая еще со школьных лет, когда нас учили писать на самом верху страницы: «Опыт 37: требуется показать, что вода содержит одну часть кислорода на две части водорода».

Конечно, школьные упражнения - это отнюдь не эксперименты, а всего лишь демонстрация известных фактов. Если мы не подтвердим, что вода состоит из кислорода и водорода в молярном соотношении 1:2, никто не поверит, что мы открыли что-то новое; все поймут, что мы просто ошиблись, неправильно произвели расчет. Учитель скажет нам, каким должен быть результат, и мы запишем его вопреки тому, что получили на самом деле. Это будет триумфом авторитета над наблюдением, вроде того как бывало в средние века. (Говорят, что в современной школе уже не проводят таких псевдоэкспериментов, но в это не очень-то верится.)

Сегодня я провожу настоящий эксперимент. Я не знаю, чем он закончится. У меня есть теория, если только можно удостоить этим высоким титулом недопеченный пирог, который в последние недели стоил мне многих вечеров и выходных дней. В литературе я нашел намеки на возможность явления, которое меня интересует, и несколько недель назад провел сравнительно недолгий и недорогой эксперимент с минимальным числом животных. Его результаты убедили меня в целесообразности нового эксперимента, который я сегодня начинаю, хотя он потребует гораздо больше времени и средств. Я собираюсь сравнить определенные биохимические процессы в мозгу цыплят, подвергшихся различным воздействиям. Но я знаю заранее, что если и обнаружу различия, то они будут очень малыми, для их выявления понадобится статистический анализ и поэтому потребуется не менее шестнадцати цыплят для каждого из четырех вариантов опыта.

Почему так много? Ответ очень простой. Различия, которые я ожидаю получить, измеряя определенные параметры в тех или иных условиях, вероятно, составят в среднем около 20%. Но я отбираю подопытных цыплят случайным образом, не делая никаких предпочтений. Поэтому, если даже их всех просто подвергнуть одной и той же экспериментальной процедуре, результаты измерений все равно будут различаться, так как каждый цыпленок уникален: все они чуть-чуть несходны и в генетическом отношении, и по условиям развития яиц во время инкубации, и по ходу вьшупления; например, одни птенцы легко, а другие с трудом освобождаются от скорлупы, одни появляются на свет первыми, а другие позже, когда вокруг них уже будет множество других цыплят. Эти мелкие различия служат источником изменчивости, которая определяет индивидуальность любого живого организма, и конечный результат невозможно прогнозировать как простой продукт наследственности и воздействия среды. Именно эти различия, наряду с другими факторами, и обусловливают большую сложность биологии как науки по сравнению с физикой или химией.

В моем эксперименте все эти мелкие индивидуальные различия будут сказываться на величине измеряемых биохимических параметров, точно так же как и небольшие различия в экспериментальных воздействиях и в подготовке образцов мозговой ткани для анализа, который я собираюсь проводить. Поэтому даже при максимально возможном сходстве экспериментальных процедур я должен быть готов к тому, что результаты отдельных измерений будут различаться почти на 10% просто из-за случайной изменчивости (т. е. той изменчивости, причины которой меня в данном случае не интересуют и которая не должна влиять на интерпретацию получаемых результатов). Я должен быть в достаточной степени уверен (скажем, на 95% - это общепринятый в научной практике стандарт достоверности), что если различие между группами животных составит 20%, то, значит, оно не обусловлено случайной изменчивостью. Поэтому мне потребуется не менее 16 цыплят для каждого из вариантов опыта, и результаты нужно будет подвергнуть статистическому анализу. Конечно, я могу ошибиться в своих предположениях: последствия экспериментальных воздействий могут оказаться значительно сильнее, чем я думал, и тогда потребуется меньше птенцов. Если же влияние будет гораздо слабее, данные эксперимента окажутся неубедительными и я не смогу удостовериться в том, что оно вообще имеет место.

Тогда я буду досадовать на самого себя: зря затрачены время и деньги, загублены птицы - и все потому, что я неудачно спланировал исследование, и мой пирог оказался не просто недопеченным, а вовсе несъедобным. К тому же в отличие от школьников я не могу со слов учителя записать то, что должно было произойти: упрямые факты просто не захотят подтвердить моих предсказаний и восторжествуют над моей красивой теорией. Между тем она настолько красива, что мне придется снова и снова обдумывать ее, чтобы понять, не допустил ли я ошибки, нет ли другого способа ее проверки. Дело не в том, что трудно придумать новый эксперимент: я изобретаю с полдюжины их каждый вечер, когда мысленно анализирую полученные за день данные. Гораздо труднее решить, какие эксперименты не стоит проводить, потому что они не дадут убедительных результатов или позволят получить лишь тривиальную информацию, а может быть, и уведут в сторону от главного направления работы. Вдохновенного исследователя от посредственного должно отличать безошибочное чувство эксперимента.

Теории умирают трудно, и я думаю, что буду бороться за спасение той, которую я сейчас проверяю, если она действительно стоит этого. Все еще впереди; я узнаю ответ не раньше чем через несколько недель. Поскольку всякий раз, когда я ставлю опыт, мне трудно использовать больше шестнадцати птенцов, придется проводить его четыре раза, чтобы набрать нужные данные. Бесполезно даже пытаться оценить результаты, пока не будут завершены все опыты. Сегодня я повторяю эксперимент во второй раз. Потребуется неделя для обработки полученных результатов, и только через месяц, если ничто не помешает, я смогу сесть за стол и просмотреть весь материал. Только тогда можно будет сказать, имеет ли моя теория хоть какие-то разумные основания.

Однако сейчас не время забегать вперед. В кучке инструментов и разных материалов на подставке с раковиной я нахожу кусок твердой проволоки около 20 сантиметров в длину. На конце его закреплена небольшая белая бусина. Я просовываю бусину поочередно в каждую клетку. Большинство цыплят внимательно рассматривает ее несколько секунд, потом быстро клюет, иногда по многу раз, иногда всего однажды, пока не найдется более интересного занятия. Я регистрирую поведение каждого цыпленка в лабораторном журнале, используя простую систему обозначений: «клюет», «не обращает внимания», «активно избегает». Я проделываю эту процедуру со всеми птицами в каждой клетке, а потом еще дважды повторяю ее. Каждому цыпленку предоставляется три попытки поклевать бусину, и почти все используют по меньшей мере две из них. Те, что не делают этого, исключаются из дальнейших испытаний. Я называю эту процедуру «предварительной тренировкой».

После этого приходит время самой тренировки (обучения). Я беру еще две блестящие хромированные бусины на проволочных ручках, только большего размера, около 4 мм в диаметре. Они совершенно одинаковы, только на ручке одной из них имеется цветная метка, поэтому их легко различить. Потом я наполняю небольшой стеклянный стакан водопроводной водой, а другой - жидкостью из маленького флакона темного стекла, который беру с подставки. Эта жидкость ядовито-желтая и имеет острый запах. На флаконе надпись: «метилантранилат».

Я окунаю одну бусину в водопроводную воду и предлагаю ее двум цыплятам в первой клетке. Они возбужденно клюют ее, потом возвращаются и снова клюют. Я отмечаю это в журнале и выжидаю 6 минут до времени, заранее намеченного для пробы с цыплятами в клетке N 2. Затем я погружаю вторую бусину в желтую жидкость и предлагаю двум цыплятам во второй клетке. Оба с большим энтузиазмом клюют бусину, но вдруг замирают, потом яростно трясут головой, нагибаются и вытирают клюв о пол клетки. Если бы речь шла о людях, я сказал бы, что они отведали чего-то очень горького, испытывают неприятное ощущение во рту и это им очень не нравится. Почему мне не следует впадать в антропоморфизм? Дело в том, что в психологии, особенно англо-американской, считается дурным тоном приписывать животным ощущения, свойственные человеку. Мне надлежит «объективно» регистрировать то, что я наблюдаю, поэтому я вношу в соответствующую графу журнала обозначение К-Т («клюют и трясут головами»). Но на самом деле я не сомневаюсь, что именно так цыплята воспринимают вкус жидкости: я однажды лизнул смоченную метилантранилатом бусину и знаю, что это вызывает ощущение горечи и жжения во рту, как после уксуса или стручкового перца. Но оно быстро проходит, уже через несколько секунд я ничего не чувствовал; а что касается цыплят, то они очень скоро начинают снова безмятежно бродить по клетке. Я перемещаюсь вдоль ряда клеток и через каждые 6 минут испытываю реакцию цыплят на бусины, смоченные водой или метилантранилатом.

Тем временем ко мне присоединяется Реза; он принес полистироловый ящик со льдом, в котором установлен штатив, а в штативе - крошечная пластмассовая пробирка. Реза облачен в халат, а на его руках тонкие резиновые перчатки, так как в пробирках содержится радиоактивная жидкость. Он берет с подставки маленький шприц с длинной и очень тонкой иглой и набирает в него эту жидкость. На стеклянном корпусе шприца нанесены черные линии, каждое деление соответствует чрезвычайно малому объему - двум микролитрам (двум миллионным долям литра). Раньше казалось невозможным даже представить себе работу с такими ничтожными количествами, но теперь это для меня самое будничное дело. Шприц вмещает 50 микролитров, и я буду вводить по 10 микролитров в каждую половинку мозга каждому цыпленку.

Теперь я тоже надеваю перчатки. Уровень радиоактивности на самом деле очень низок, но новые правила техники безопасности очень жестки, и если я сам буду пренебрегать ими, то как я смогу требовать их соблюдения от моих учеников?

Спустя пять минут после манипуляций с цыплятами в первой клетке я поочередно достаю их оттуда, через желтый пушок на голове проступают очертания черепа с его срединной линией, разделяющей полушария мозга, и другими хорошо известными мне деталями, в которых я ориентируюсь, как путник в знакомой местности. Реза вручает мне шприц, и я быстро ввожу раствор сначала в левую, а потом в правую половину мозга. Острая игла легко проходит сквозь черепную крышку, в 4 мм от ее кончика имеется пластмассовая насадка, не позволяющая игле слишком глубоко проникать в мозг. Операция бескровна, она совершенно не беспокоит цыплят; через 20 секунд все закончено, и цыпленок возвращается в клетку.

Бусины предъявляются цыплятам из разньк клеток (число которых может достигать двенадцати) с шестиминутными интервалами, а перерыв между предъявлением и инъекциями составляет пять минут; поэтому обе процедуры приходится проводить почти одновременно, сверяясь с намеченным в журнале графиком и моими наручными часами, которые я перевел в режим секундомера. После того как закончена тренировка шестнадцати птенцов, восьми на воду, а восьми других на горькую желтую жидкость, я могу снова передохнуть. В этом опыте нужно сделать инъекции четырем цыплятам каждой группы сразу же после тренировки, а другим четырем - спустя пять часов.

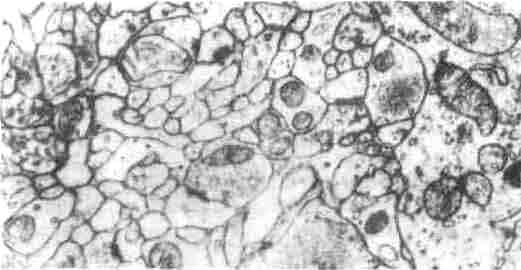

Раствор, который я ввожу цыплятам, содержит особый вид сахара - фукозу, которую мозг использует для синтеза жизненно важных молекул в мембранах нервных клеток. Фукоза проникает в эти клетки и в последующие два часа встраивается в мембраны. Чем интенсивнее идет образование мембран, тем быстрее включается в них фукоза. Если у одной группы цыплят в среднем образуется больше вещества мембран, чем у другой, то к концу двухчасового периода в их мембранах окажется больше фукозы. Мне остается только найти способ разделить различные области мозга, получить в чистом виде их мембраны и определить содержание в них фукозы. Именно поэтому сахар, который я ввожу цыплятам, помечен радиоизотопом: часть его обычных углеродных атомов заменена радиоактивным углеродом (тот же принцип, но с использованием короткоживущих радиоактивных веществ, все чаще применяется для сканирования мозга или всего тела в качестве рутинной процедуры обследования больных в крупных больницах). Если потом измерить количество радиоактивности в мембранах, то можно рассчитать, сколько фукозы вошло в их состав. Выделяя мембраны из разных отделов мозга и проводя такие измерения в различные сроки - либо сразу после обучения цыплят, либо через пять часов, - можно установить, в какой части мозга произошли изменения (если они действительно произошли) и как долго сохраняются различия между группами цыплят. Таков во всяком случае принцип, который положен в основу моих экспериментов.

Еще один перерыв. Я сделал все инъекции и теперь у меня есть время поговорить со студентами, проверить, как проходит эксперимент, поставленный на прошлой неделе, позвонить по телефону. Через час после обучения цыплят нужно испытать их реакцию. Я подхожу к клеткам, беру проволоку с блестящей хромированной бусиной и опять просовываю ее в клетки, но на этот раз сухую, не смоченную ни водой, ни раствором метилантранилата. Цыплята, которые в первый раз клевали бусину, предварительно опущенную в воду, с энтузиазмом набрасываются на нее. Те же, что часом раньше испытали, какой она может быть горькой, в большинстве своем лишь с опасением на нее поглядывают, другие пятятся назад, третьи просто отходят в сторону. Все они уже научены и помнят, что бусины неприятны на вкус; соответственно изменилось их поведение, и я регистрирую это в лабораторном журнале.

Это небольшое различие - клевать или не клевать бусину в зависимости от предшествующего опыта - служит отправной точкой моей экспериментальной программы; на нем бьыа сосредоточена моя научная деятельность на протяжении последних пятнадцати лет, и именно ему в основном посвящена эта книга. Что происходит в голове цыпленка, если столь кардинально меняется его поведение? Я называю это научением, памятью, вспоминанием.

Еще не закончив этой фразы, я уже слышу скептические голоса. Что за безумная идея посвящать жизнь такому занятию! («Когда ты бросишь свою науку и займешься настоящим делом?» - спрашивали меня тетушки и дядюшки, когда мне шел третий десяток. После того как я стал профессором, они умолкли: это уже было нечто серьезное, хотя они плохо понимали, что за этим кроется. Когда говорят «Мой сын врач», - это понятно всем. Но что значит «Мой сын - профессор?). Цыплята клюют бусину, а вы называете это памятью? Память - это наша жизнь и воспоминания детства, это способность узнавать голоса друзей по телефону и вспоминать отпуск двадцатилетней давности при взгляде на старую фотографию, знать наизусть расписание встреч или название команды, выигравшей кубок в 1985 году. Какое отношение к этому имеют цыплята, клюющие бусину?

Но памятью обладают не только люди. Животные тоже чему-то научаются и что-то запоминают - без этого они бы просто не выжили, хотя мы не можем поговорить с ними и попросить рассказать о своем детстве. Мы можем узнать, научились ли они чему-нибудь и помнят ли о чем-нибудь, только наблюдая их поведение и его изменения в результате приобретенного опыта. Некоторые из моих цыплят, которые стали клевать блестящую бусину, после первой же пробы убедились, что она имеет горький вкус. Не удивительно, что когда я снова предложил им такую же бусину, они, вместо того чтобы клевать ее, отворачивались или отходили. Их сотоварищи, которые, однажды клюнув бусину, нашли ее просто мокрой, снова стали клевать ее, когда им ее предложили во второй раз. Но в поведении той группы птенцов, которые клевали горькую бусину, что-то изменилось; они столкнулись с чем-то новым, извлекли из этого урок и помнили его спустя несколько часов, когда я снова подверг их испытанию. (Возможно, что-то изменилось и в поведении цыплят, клевавших бусину, смоченную просто водой; они ее попробовали и нашли, что в ней нет ничего плохого, напротив, только приятное. Значит, в данном эксперименте на самом деле сравнивались не просто птенцы, помнящие и не помнящие прошлый опыт; я могу многое добавить по этому поводу, но я сделаю это позднее.)

Я настаиваю на правомерности употребления здесь слов научение (learning1), память, вспоминание не просто как метафор из области человеческого опыта, а в качестве адекватных дескрипторов поведения животных, которых я изучаю. (Английскому learning в психологии соответствует слово «научение», когда речь идет о самом феномене, и «обучение», если имеется в виду процедура, приводящая к выработке новой реакции. - Прим. ред.)

И все же, если цыплята действительно обучаются и вспоминают, какие у меня есть основания считать, что в их мозгу должны происходить изменения? Что могут сказать результаты моих биохимических анализов о процессе обучения и памяти как таковых? Целый сонм философов, психологов и специалистов по искусственному интеллекту, работающих с компьютерными моделями, станут утверждать, что каковы бы ни были открытия в области биохимии и клеточных процессов мозга, они не представляют интереса для теории памяти. Представьте им мозг в виде черного ящика со входами и выходами, и они предложат его модель - с таким же успехом он мог бы быть куском зеленого сыра. Для этих людей мои эксперименты выглядят вполне тривиальными, как если бы я пытался понять работу компьютера, проводя химический анализ его логических схем. Но об этом потом, потом. Я не уклоняюсь от дискуссии, но поведу ее по-своему - дайте мне только закончить сегодняшнюю работу в лаборатории.

Имеют ли процессы, происходящие в мозгу цыплят, когда они «обучаются» (в первый и последний раз я беру это слово в кавычки), хоть какое-то сходство с тем, что происходит в человеческом мозгу? Не спешите: мы обсудим и это, но сейчас предстоит ответить на более серьезные вопросы.

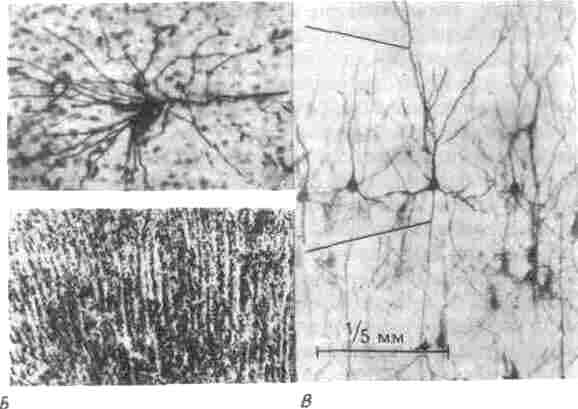

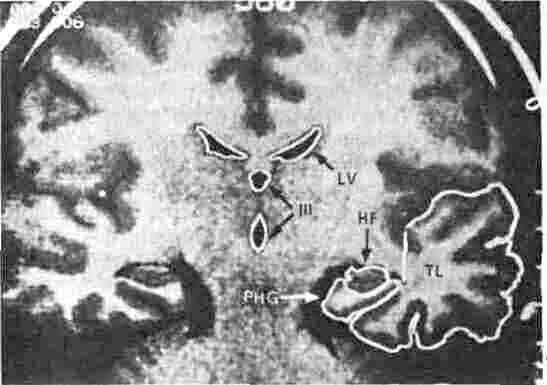

Если я прав (не в случае данного эксперимента, а в отношении правомерности попыток понять механизмы научения и памяти), мне придется заглянуть в мозг цыплят. Предупреждаю, что это зрелище не для слабонервных. Через час после повторного испытания я снова рядом с цыплятами. И опять меня сопровождает Реза. На подставке перед нами стоит поднос со льдом, а на нем - препаровальная лупа с двумя окулярами, которая больше напоминает бинокль. В стороне - штатив с 48 крошечными пластмассовыми пробирками. Левой рукой я беру первого цыпленка так, чтобы его голова выступала между пальцами, и большими ножницами быстро отделяю ее от туловища, которое падает в небольшое пластмассовое ведерко. Если я действую достаточно быстро, операция проходит практически бескровно. Продолжая держать голову пальцами левой руки, я снимаю с нее кожу и обнажаю тонкие, почти прозрачные черепные кости, под которыми слабо просматриваются очертания мозга. Маленькими ножницами с острыми искривленными концами я вскрываю череп, стараясь сделать округлый, как верхняя кромка чашки, разрез и приподняв пинцетом отделившуюся часть кости. Под ней - розовые, строго симметричные и изящные - лежат полушария мозга: клетки, плотно упакованные в объеме одного кубического сантиметра, и... ответы на вопросы, над которыми я бьюсь. С помощью шпателя я извлекаю весь мозг из его костной оболочки, кладу на фильтровальную бумагу в чашке со льдом и передаю Резе. Тот переносит мозг в форму из синтетической смолы с двумя проделанными в ней бороздками, а потом берет два бритвенных лезвия (прекрасно работают «жилетт» и «уилкинсон») и вставляет одно из них в одну, а второе - в другую бороздку, тем самым разделяя мозг на части с плоской поверхностью. Каждую часть мы извлекаем из формы и помещаем на стеклянную пластину, лежащую на льду. Пластина снизу подсвечивается через трубку из оптических волокон, что позволяет различить очертания шести небольших зон, которые нас интересуют, благодаря несколько иному оттенку белого и розового у окружающих тканей, что, вероятно, обусловлено разницей в распределении клеток, кровеносных сосудов и других структур. Каждую из этих зон Реза поочередно иссекает скальпелем, помещает крошечный кусочек ткани весом не более 20 миллиграммов (двадцать тысячных грамма) в одну из заранее маркированных пробирок и возвращает ее мне. Передо мной стоит ящик из полистирола, наполовину заполненный сухим льдом - замороженной двуокисью углерода с температурой 80° ниже нуля. Я поочередно погружаю пробирки в лед, и находящиеся в них пробы ткани мгновенно замерзают. Пока Реза продолжает готовить препараты, я извлекаю мозг следующего цыпленка. Живой мозг от замороженной ткани отделяют всего три минуты. На восемь цыплят в этой половине эксперимента затрачено двадцать четыре минуты.

Мы испытываем своеобразное удовольствие от ловкости наших рук и знания дела, которых требует эта операция. Если вы не умеете обращаться с цыплятами, вам не удастся обучить их; выроните шприц или скальпель - и многочасовая работа пойдет насмарку, цыплята будут забиты без всякой пользы. Мы с Резой гордимся быстротой и точностью наших манипуляций. Такая совместная работа - еще одна характерная черта труда исследователя. Академическую науку обычно творят одиночки. Вы сидите в библиотеке, читаете написанное другими, ставите вопросы, переосмысливаете. Вы изолированы от мира, перед вами лишь чистый лист бумаги или экран, ручка или клавиатура, вы готовитесь писать. Совсем другое дело лабораторная работа. Они сродни труду на небольшой фабрике, с ее технологической линией и разделением труда (я обучаю птиц и извлекаю мозг, а Реза готовит образцы ткани; завтра утром, уже не в виварии, а в светлой, блистающей чистотой биохимической лаборатории Дженни приступит к анализу подготовленных нами сегодня препаратов). Все мы специализируемся на выполнении определенных процедур, и в лаборатории, естественно, существует своя иерархия, хотя ее не сразу заметишь, так как все называют друг друга по имени, у нас есть понятные только нам шутки и мы работаем рука об руку. Если считать научных сотрудников, исследователей из других учреждений, студентов и вспомогательных работников, в нашей группе наберется больше двадцати человек, согласованно выполняющих общую работу. У нас разная подготовка: есть биохимики, физиологи, психологи, анатомы, но все мы сейчас называем себя нейробиологами - словом, которое вошло в моду всего лет десять назад. Но как бы ни различалась узкая специальность наших нейробиологов, главное то, что всех в равной степени интересуют мозг и его функции.

Лишь немногие в нашей группе имеют постоянные должности: я сам, еще один научный сотрудник и кое-кто из вспомогательного персонала. Большинство других работает по краткосрочным контрактам на средства, которые один из нас (обычно это я) получает от советов по исследованиям (государственных учреждений, финансирующих научные проекты) или от частных фондов. Есть ученые, приехавшие из других стран, чтобы поработать в нашей группе несколько недель или месяцев. По отношению ко всем этим временным работникам я неизбежно оказываюсь в роли руководителя-администратора.

Я мою инструменты, нахожу клочок бумаги, пишу на нем: «400 микрокюри ЗH» (радиоактивность содержимого) и приклеиваю его к ведерку с тушками цыплят как предупреждение, что этот материал загрязнен. Позднее Стив или Дон сбросят его в отходы. Теперь прочь перчатки, мою щеткой руки, снимаю халат. Время обедать. Половина эксперимента окончена. После перерыва я повторю инъекции и возьму пробы мозга восьми других птенцов, после чего клетки очистят для предстоящей завтра работы. Биологические исследования на сегодня завершены. Все собранные пробы поместят в холодильник при температуре -80°, и эксперимент будет заморожен не только в буквальном, но и в переносном смысле слова. Консервирование при низкой температуре позволяет на неопределенно долгое время приостановить все обменные процессы в тканях мозга, включение радиоактивного сахара в клеточные мембраны, посмертное разрушение клеток и разложение ткани. Остаток дня можно посвятить другим занятиям - посетить семинар, встретиться с другими членами группы в баре за кружкой пива, заняться собственными делами. Завтра предстоят биохимические анализы.

Однако все это похоже на убийство. Не так-то легко и приятно превращать живые комочки желтого пуха в безголовые тушки. «На прошлой неделе я видел, как казнили женщину, - писал Джонатан Свифт, - и вы не поверите, как это повредило ее внешности». Разумеется, он прав. Да, мозг красив, строение его клеток - верх изящества, от которого захватывает дух, когда рассматриваешь их под микроскопом, даже у меня, впервые увидевшего их тридцать с лишним лет назад. Но сегодня я разрушил жизнь.

Для каждого, кто подходит к вопросу о правах животных с позиций максимализма, не может быть сомнения, что, убив цыплят, я совершил зло, проявил гегемонистское устремление возвыситься над природой, причинил боль, однозначно действовал только как специалист. Конечно, все это я проделал, не выходя за рамки весьма строгих постановлений министерства внутренних дел Великобритании, которые определяют, в каких условиях следует содержать кур, сколько птиц можно использовать для исследования и какие операции проводить на них. Требования этих документов гораздо жестче законов о защите детей (недаром в Британии издавна бытует шутка, что у нас есть Королевское общество борьбы с жестоким отношением к животным и только Национальное общество борьбы с жестокостью к детям). И уж разумеется, если бы я не закупил яйца у поставщика, они были бы отправлены в птицеводческое хозяйство и вылупившиеся цыплята примерно после двенадцати недель вольного или клеточного содержания оказались бы на полке магазина с потрохами и сальмонеллами или без них. А еще раньше их подстерегала смерть от руки кого-нибудь другого или от машины. Это не имеет значения, если принять аргументы защитников прав животных. Тяжесть этих преступлений против животных несопоставима. Поскольку я ставлю опыты и пишу эту книгу, я должен открыто высказаться по поводу этих аргументов. Мои исследования имеют целью познание фундаментальных механизмов работы мозга, которые лежат в основе научения и памяти. Если мне, нам, обществу (выбирайте любое из этих слов) нужны такие знания, то в настоящее время нет иного способа получить их, кроме опытов на животных. Нужны ли они нам (здесь под «нами» я разумею общество, поскольку моя работа не частное дело отдельного лица, но часть общественного труда) - это, разумеется, вопрос социального выбора, ибо наука представляет собой форму общественной деятельности, финансируемую государством и промышленными компаниями.

В истинно демократическом обществе все наши институты, в том числе наука, являются открытыми институтами. Без сомнения, общество не только использует животных, но и приносит им вред. Я категорически возражаю против многих форм обращения с животными на фермах, на охоте, при содержании в домашних условиях и, конечно, при научном экспериментировании. Я никогда не соглашусь с точкой зрения картезианцев, которые смотрят на животных как на бесчувственные машины, что позволяет, не задумываясь, делать с ними все что угодно. Если бы они действительно были такими, мои исследования, вероятно, потеряли бы всякий смысл.

Защитники прав животных, похоже, хотят усидеть на двух стульях. С одной стороны, они утверждают, что животным доступны чувства и потому они, как и люди, обладают определенными правами. С другой стороны, пропасть между животными и человеком, по их мнению, так глубока, что эксперименты на животных не могут дать ничего ценного для понимания природы человека. Это откровенная чепуха. Биологический мир непрерывен. Основные биохимические механизмы, поддерживающие жизнь, сходны у большинства живых организмов. Если бы дело обстояло иначе, то сама пища, которую мы едим, была бы для нас ядом. Многие болезни человека свойственны и другим млекопитающим; именно поэтому изучение последних позволяет находить правильные пути лечения. Это же относится к механизмам работы мозга - предмету моих исследований. Бактерии или тканевые культуры (опыты на растущих в пробирке клетках и кусочках ткани иногда предлагают в качестве альтернативы опытам на животных не обучаются и не запоминают. Если знания такого рода необходимы ученым или обществу (неважно кому в данный момент, поскольку в конечном счете это отдельная политическая проблема), то нет иного пути, как экспериментирование на животных.

Разумеется, в каких-то случаях возможны и эксперименты на людях. Иногда они допустимы (а при испытании новых лекарственных средств или методов лечения просто необходимы) после предварительной проверки их безопасности на животных. Мы знаем отважных физиологов (таких, как Дж. Б. С. Холдейн в 20-е и 30-е годы), которые предпочитали проверять свои гипотезы на себе. Новые системы получения изображений, сканеры и биомагнитные детекторы, позволяют измерять внутренние мозговые процессы, о чем еще несколько лет назад нельзя было и мечтать. Однако в случае подавляющего большинства биохимических и физиологических процессов, которые приходится изучать, чтобы понять биологию человека, мы неизбежно сталкиваемся с парадоксом: познание жизни требует гибели живого.

И в этом суть проблемы. Именно потому, что мы люди, надо прежде всего думать о правах человека. Как далеко простираются эти права и имеет ли смысл вообще распространять это понятие на животных? Ведь кошки и собаки, мыши и обезьяны, вши и слизни, осы и комары - это все животные. Какое же место в этом перечне занимают мои цыплята? И как широко следует толковать концепцию права? Вплоть до запрещения убивать комара, сосущего нашу кровь? До охраны крыс от охотящейся кошки? Имеет ли муравей такие же права, как горилла?

Большинство людей дают отрицательные ответы на эти вопросы, хотя мне пришлось разговаривать с одним активистом, пикетировавшим нашу лабораторию, который утверждал, что даже у вирусов есть душа. Я полагаю, что на самом деле большинство защитников прав животных придерживаются мнения, что чем ближе животное к человеку в биологическом (эволюционном) смысле, тем больше прав оно должно иметь. Но где проходит граница? На уровне приматов? Млекопитающих? Позвоночных? Стоит допустить правомерность таких вопросов, как становится ясно, что решаются они произвольно: ведь это мы, люди, предоставляем права животным, сами они не располагают никакими правами. Конечно, и произвольное решение не обязательно ошибочно. Приверженцы этических норм и защитники прав животных пытаются выделить среди последних организмы, испытывающие боль, и те формы, которые по нынешним представлениям не чувствуют ее; иными словами, пытаются провести различие между животными с развитой нервной системой и видами, имеющими небольшой и относительно просто устроенный мозг. Я всегда избегал работать с приматами, кошками или собаками, хотя понимаю, что в некоторых случаях это неизбежно. Пробным камнем для тех, кто проповедует моральный абсолют в вопросе об использовании экспериментальных животных, служит изучение СПИДа, поскольку единственным пригодным для этой цели животным, помимо человека, является шимпанзе.

В таком контексте споры о правах животных, очевидно, совсем не то, что дебаты о правах женщин или чернокожих и о гражданских правах, где речь идет о требованиях равенства и справедливости для лиц, испытывающих угнетение в ходе исторического процесса. Это показывает, как должны действовать мы, люди. Именно в этом вопросе важное значение приобретает биологический разрыв между человеком и другими животными. Беспокойство по поводу нашего отношения к животным проистекает из самой человеческой природы, природы существа биологического и социального. Вряд ли можно предполагать, что кошки обсуждают права мышей. Таким образом, вопрос совсем не в том (и не может быть в том), имеют ли животные права, а в том, что у нас как людей есть обязанности.

И я убежден, что мы обязаны относиться к другим животным по-доброму и уважительно, применять минимум насилия, не говоря о жестокости, не причинять им вреда и не лишать жизни, если этого можно избежать. Эта обязанность сродни нашей ответственности перед экологией планеты в целом. Я уверен, что большинство активно работающих биологов разделяет эту точку зрения; более того, я убежден, что нельзя достойно экспериментировать на животных, не уважая их. Если бы мне пришлось обращаться с цыплятами по Декарту, как с бесчувственными машинами - простыми логическими системами, основанными на химии углерода вместо более надежной химии кремния, как в компьютерах (а именно такой подход все еще проповедуют некоторые школы психологов-бихевиористов), я скоро потерял бы способность разумно планировать эксперименты и интерпретировать получаемые с их помощью результаты.

Разумеется, так было не всегда. В XIX веке, особенно до появления наркоза, при постановке физиологических экспериментов гораздо меньше заботились о подопытных животных, и борцы против вивисекции называли физиологию наукой боли. Я не собираюсь оправдывать и современных биологов, которые не всегда безупречно мотивируют и проводят эксперимент. Все возрастающий объем научных публикаций и своего рода молекулярная рулетка с участием фармацевтических фирм, которые проводят испытания новых лекарственных средств или ищут способы обойти существующие патентные законодательства, - это все источники множества ненужных и слабо обоснованных экспериментов.

Однако все обязательства по отношению к животным не должны заслонять в наших глазах гораздо более важного обязательства перед людьми. Дома мы держим очень любимую нами очаровательную кошку, которая, я убежден, с удовольствием стала бы помогать мне в обучении цыплят, если бы ей разрешили. Но если бы мне пришлось выбирать между спасением жизни этой кошки или жизни любого ребенка, я без колебаний спасал бы последнего, а кошке отдал бы предпочтение перед курицей. И так поступило бы большинство людей. Это не что иное, как видоспецифичная лояльность, или специесизм, как называют ее поборники прав животных. В этом смысле я с гордостью отношу себя к специесистам. Мое решение работать с цыплятами, проводить эксперименты, подобные сегодняшнему, было обусловлено не каким-то абсолютным критерием прав животных, а соображением оправданности гибели птиц для получения полезных нетривиальных знаний, которые могут принести такие эксперименты.

Если я перестану думать об этом (а я ловлю себя на том, что это случается нередко), то я возьму на себя пугающую ответственность: выступать в роли бога для цыплят. Я подозреваю, что многие из нас, подобным образом работающих с животными, чувствуют это, хотя мы не слишком часто касаемся этой темы. Но это видно из уклончивых выражений, к которым исследователи обычно прибегают, говоря о забое животных. Возьмите рядовую научную статью, особенно исходящую из какой-нибудь лаборатории в США, и прочитайте вводную часть, а затем раздел «Методы», в котором по установившимся правилам подробно описываются использованные авторами методики. Вы найдете здесь описание содержания животных и манипуляций с ними, способов обработки тканей, но никогда не найдете сообщений об убийстве крыс, мышей, кошек, обезьян или кур. В таких опытах животных почти всегда «приносят в жертву» (sacrifice). Это весьма любопытное выражение. Вникните в его смысл, и вы увидите, что акт забоя был не случайным или беспричинным, но преднамеренным, даже ритуальным, словно экспериментатор, совершая его, переставал быть простым смертным и выполнял уже некие мистические действия, священнодействовал. Здесь мы имеем дело с вариантом синдрома белого халата, будто бы смерть подопытного животного оправдана соображениями некоего высшего блага. (Недавно я получил на отзыв рукопись статьи, в которой был употреблен еще худший эвфемизм: авторы говорят, что мышей «подвергали эвтаназии». У меня перехватило дыхание, когда я увидел это выражение, неприемлемое по двум причинам: из-за болезненных споров вокруг проблем эвтаназии и из-за того, что это слово подразумевает, будто мыши добровольно согласились на смерть. В результате я отклонил статью.)